↖ 点击关注“御承雅赏”

皇室御品·宫廷私珍

收藏资讯平台

文|蔡暄民

编辑|御承雅赏

那还是七十年代初的时候,我从兵团回杭州,好空闲,由于对书法的痴迷,我常常去沙老家。那是一间很小的斗室,座落在龙游路12号的石库门内,十五六平方米,一张书桌,一张床,两把藤椅,很简陋。那幢小楼应该住着好几户人家。沙老是一楼位于东南方的那间。到了冬天,屋子中间还搁着一只煤球的暖炉,上面用白铁管从门上的气窗通到室外。使本来局促的斗室更显得狭小。但沙老夫妇从来没有抱怨,更多的是对书法艺术的探讨,沙夫人包稚颐也是一位造诣颇深的女书家。去得多了,自然很熟,凡向他求字的,他从不推却。我代朋友向他求过无数幅,有时上门,两老不在家,我就将所求字的纸卷夹上“蔡暄民托”的小条子,从气窗孔塞进房内,不用几天,他全给写好了,还很谦虚地说“写得不好,见笑见笑!”

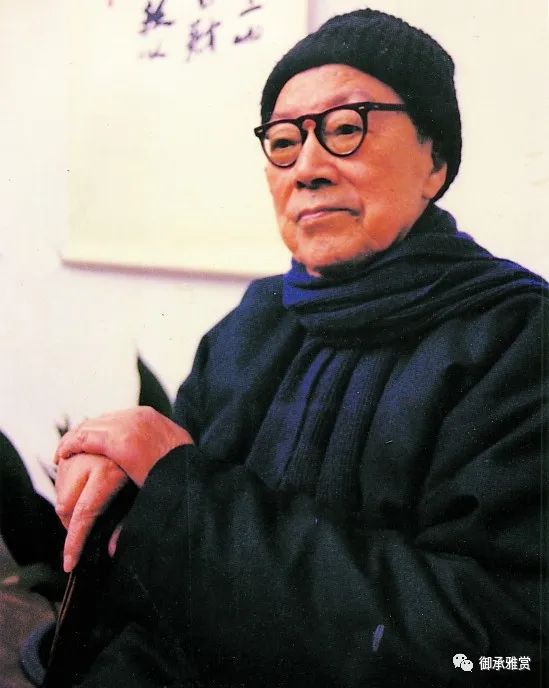

沙老照片

记得有一次,我去一朋友家,看到他挂在客厅沙发上的一横披,落款是沙老的。我感到很不舒服,一定是件仿品!初见到有些象,但细看神韵绝对不行。我和朋友说:“这书法不对!”

他很自信,说是一个朋友看着沙老写好才拿来送他的。话说到这个份上,我只好说:“那我陪你到沙老家让沙老看看。”他很高兴,当即摘下横披,和我一起来到沙老家。很巧,我们刚到还没坐下身,沙老从外面回来了。师母戏谑道:“赶得巧,赶得巧!”

我开门见山地展开那书卷,请沙老过目,沙老边看边开怀大笑,用浓重的宁波口音说:“有趣,有趣!可以挂挂,可以挂挂!”坐下后,沙老又余兴未尽地说:“你喜欢我的字,我给你写一幅!”

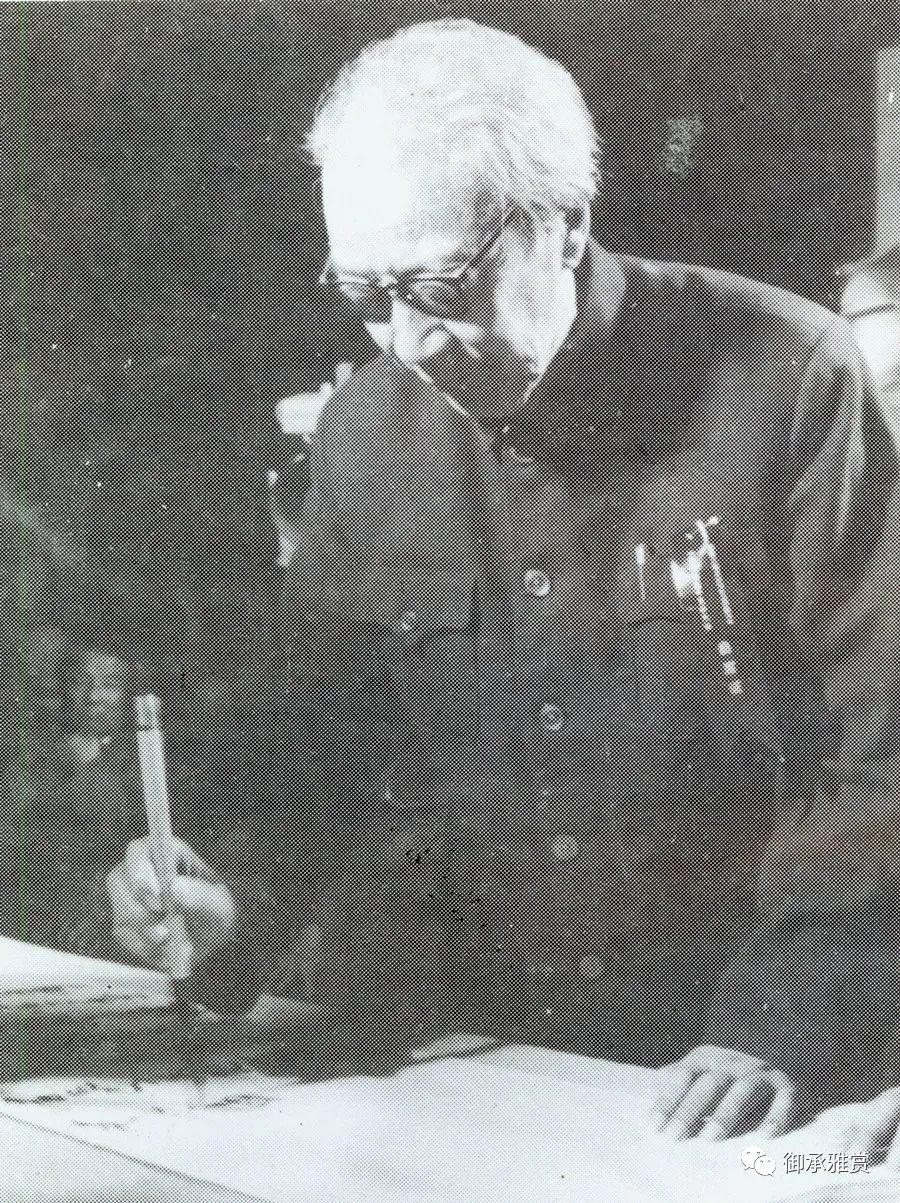

沙老创作

那朋友高兴得合不拢嘴,连说“谢谢,谢谢!”

两天后,沙老将一幅写上他上款的书法横披交我转交给他。这种宽和的襟怀,待人如坐春风的品格永远抚拂着我们的心怀。沙老正因为能成为大书法家和他宽大的胸怀和气质是分不开的。要使书品为上,首先要淘练人品,从某种程度说人品重于艺品。

沙老照片

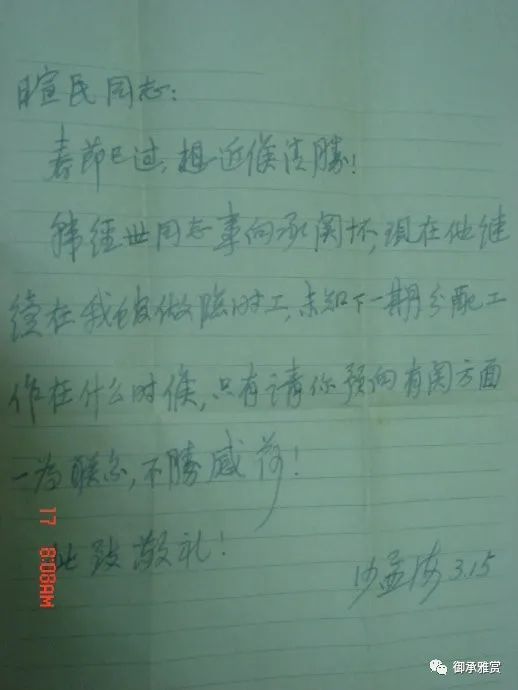

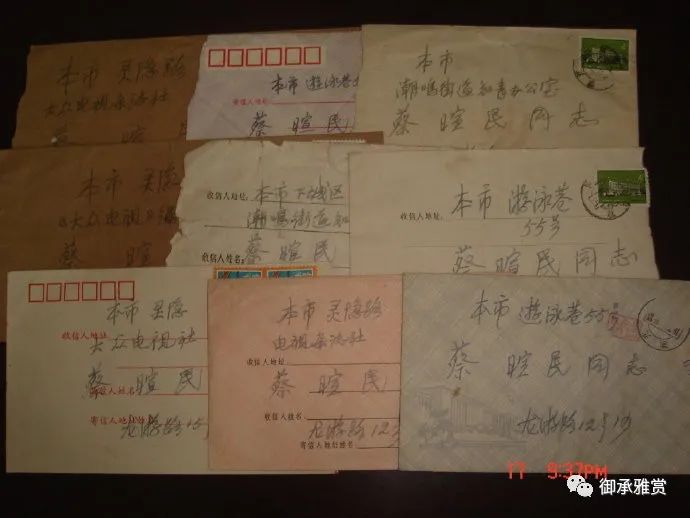

到七十年代后期,我在街道办事处负责安排“八角头”的工作,即一天的报酬是八毛钱,因此叫“八角头”。别看只有八毛钱一天报酬,在当时,一般月工资都在三十元左右,对刚离开校门的学生来说,一天“八毛”的工资已不是个小数目。沙老最记挂的是老友韩登安儿子韩经世的工作。他得知韩经世在浙江博物馆的工作即将结束,很焦急,为此,曾多次写信给我,让我无论如何要给他想办法,因韩登安已故,沙老担起父亲般的担子。这些凝结着一位书坛泰斗的侠义之情的信笺常常使我想起这位泰斗的惓惓慈父之情。(附当时的信函)

此后,韩经世也亲自来街道找过我,我也很快地给他找好了单位,可事有转机,博物馆已决定继续留用小韩,这一定与沙老的从中鼎力相助是分不开的,小韩后一直在博物馆工作到退休,成为一名具有较高眼力的鑑瓷专家。沙老在天之灵知此也一定会十分欣慰的。

沙老对人对友之情是重于泰山的,但对钱却看得很轻。无论报社、杂志或个人,请他书件他均慨然应允,以尽量满足对方要求为乐。记得七十年代末,我在《浙江日报》上写了一篇他的专访,题目是《访西泠书家沙孟海》。本来该文字要配一件他的书法作品的,记得内写是“世上无难事,只要肯登攀。”后不知怎么被删掉了,只配了些旧照片。但编辑部将稿酬还是如数奉上了。我正好在沙老家。当编辑拿出30元稿酬时,沙老很诚恳地说:“介多,介多!”这是出乎他意料的得益,因先生给人写字从不求报酬的。他好几次跟我说“别人求你字是看得起你!”多么淡泊的心态!这些为人的准则常常激励我。

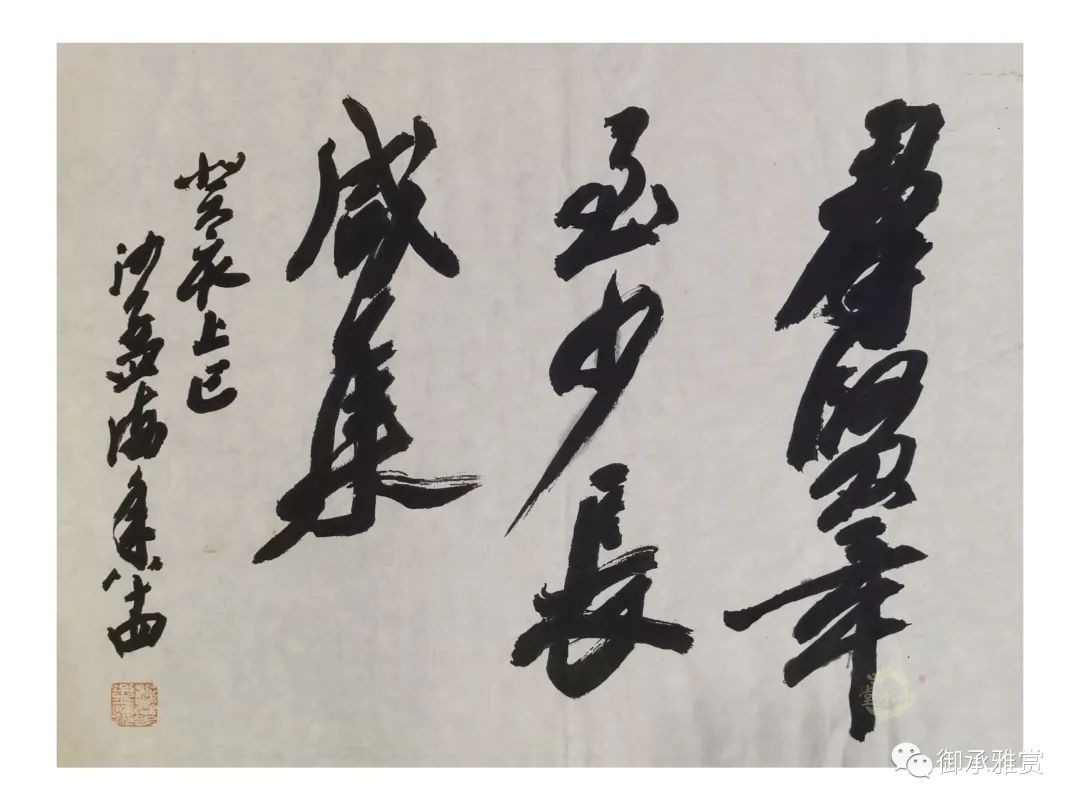

沙老书法

御承堂博物馆藏

前些天,正值沙孟海先生诞辰120周年之际,北京为纪念这位书坛泰斗,专门举办了《碧血丹心》的大型纪念活动,盛况空前。这是对书坛巨擘沙老人品和书品的最好怀念。让后人在欣赏传承他的书法精品时,更敬仰他的人品!

戳下文,再读一篇