中国考古史上很多著名的国宝拥有浓厚的传奇意味,因为它们很多都是在城建、农耕或者开山等作业中无意被发现的,今天要说的这件国宝,就是在挖地基的时候闪耀登场的。

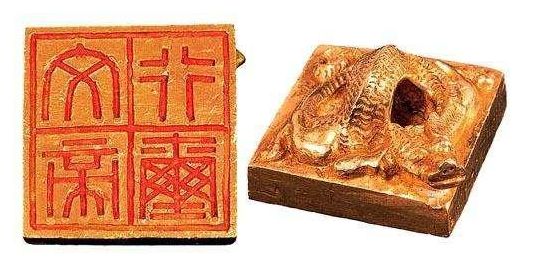

1983年,广东省某公寓楼在开挖地基时,发现一块平整的大石板下隐藏着一座地下建筑,有工人认为,这可能是一座古代墓室,便立即报告了当地的文物部门。文物专家赶来后,经过初步确认,建筑工地的地基是一座西汉石室古墓,由于挖掘公寓地基时已经动摇了墓室结构,考古队马上对其展开抢救性挖掘。出土了大量汉代文物。其中,一方印有“文帝行玺”的金印,以及一方印有“赵眜”的玉印,揭示了墓主人的身份——正是南越开国之君赵佗的孙子——第二代南越王赵眜。和汉代的许多王侯墓葬一样,墓主人赵眜穿着华贵的金缕玉衣,在黑暗中沉眠了2000年。中国孔子说"性相近也,习相远也",将人性分为天性与后天习得;北宋张载的性二元论,又把人性划分为气质之性与天命之性。辩证唯物主义认为,不存在先验的人性和先验的善恶之分,任何现实的人性都是在遗传因素的基础上,在社会环境中,人的主客观相互作用的结果,其中人的社会实践活动对人性的建构有决定意义。在西方现代心理学界,有三种典型代表:①弗洛伊德精神分析强调以人的本能解释人的全部和行为 ,是一种本能决定论或遗传决定论;②行为主义走向另一极端,否则天生本能,主张人的一切行为、本性均由后天习得,是刺激-反应的联结及其系统化,是一种反本能论或环境决定论;③人本主义心理学既反对本能决定论又反对习得论,主张人性是似本能的,即人的欲望或基本需要在某种可以觉察的程度上是先天的,但与此有关的行为或能力、认识或感情不一定是先天的,可能是后天经过学习或引导而获得或表现的。马斯洛认为,人性是人的全部属性的总括,似本能需要是人性的集中表现。你是一个太重感情的女人吗?每晚9点半,我都会在这里陪伴着你。喜欢夜叔,就把【睡前伴你夜听】分享给身边的朋友一起关注吧,晚安!

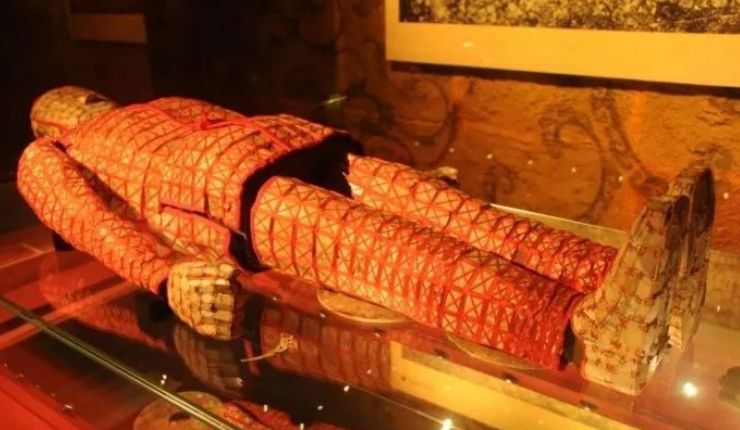

众所周知,南越王墓此后被誉为“中国近代五大考古发现之一”,后来也就地建设了南越王墓博物馆,然而,这两方印并不是我们今天的主角,南越王墓中最令人惊叹的宝物,是这件出土时无法直立的玉杯。在墓主人棺廓的头箱里,专家们时隔两千年,第一次拿出了这件玉杯。它通高18.4厘米,口径约6厘米,壁厚0.2厘米,重372克,通体由一整块青白玉雕琢而成,呈现出兽角的形状,杯身有浅浮雕装饰的连云纹,杯尾卷曲成飞卷的浪花,杯腹中空。其一,汉代人认为用玉制成的容器饮酒,酒的味道会更加醇美;其二,独角兽犀牛在古代是神兽,用它的角制成的杯子,据说可以解毒,以此饮酒就不怕有人下毒了。但想见一眼犀牛,在当时可不是容易的事儿,所以往往使用别的材质,比如玉,以高超的雕工,还原犀角的形象,这一类产物,通称角杯。古人认为,角杯借鉴了犀角的外形,也就延伸了其解毒的功效。刚出土之时,专家发现这件玉杯怎么摆放都无法直立,最初以为是遭到了破坏而损失了底座,但经过研究却发现,这件玉杯压根儿就没有设计底座,只能躺倒放置——那南越人怎么用它喝酒呢?原来,这是因为战汉时期南越民风彪悍,饮酒往往率性而为,这件玉杯便是当地粗犷饮酒习俗的具现化——由于玉杯不设底座,所以酒一旦入杯,就只能由持有者一饮而尽后才可能放下,决不允许“养鱼”的情况发生。在2002年,这件玉雕角杯登上“首批禁止出国(境)展览”的重要文物,如此地位,当然不光是它背后蕴含的这些酒文化,而是因为它真的是一件独一无二的“国宝”。首先,玉杯的材质是当时尚且产量不高的新疆和田玉。由一整块上好的和田玉玉材雕琢而成,工匠就和田玉的特殊外形施刀,才成就了这件专供南越王使用的角杯。再次,工匠在杯身上巧妙地布局了各式各样的纹饰,不突兀又非常明显,浑然天成。杯壁最薄处被打磨得仅有2-3毫米,在长时间的使用下,甚至如瓷釉般光滑,很难想象以当时的条件,要花多长时间才能得此一件成品。《韩非子·和氏》中说:“王乃使玉人理其璞,而得宝焉。”玉雕角杯,今天得以成为传承中华民族血脉的一件国宝,是璞玉之幸,更是中华之幸。