↖ 点击关注“御承雅赏”

皇室御品·宫廷私珍

收藏资讯平台

100 件瓷器讲中国历史

05【清乾隆仿铜釉三羊开泰熏炉】

——焚清香读书,设净几鼓琴。

雍正《十二美人图》之《烘炉观雪》

清乾隆仿铜釉三羊开泰熏炉,御承堂博物馆藏

宋人诗云:

『焚香闭草庐,滞念扫无馀

暖甚一窗日,三冬宜读书。』

秋有层林尽染,冬有品茗焚香,

萧瑟冬日,焚暖香一炷,

玩赏香炉,怀古思幽,

岂不为人生乐事。

▼

香,曼妙清远,香炉,可谓传统雅物中尤为清雅之器,暗香满盈,令斋阁生幽。

中国人焚香雅好自战国已经开始,但专为焚香而设计的炉具却迟至汉代才出现。

从汉武帝命人制作的博山炉,

到唐代贵族专用的金属炉,

再到宋徽宗偏爱的瓷炉,

明宣宗复古之作宣德炉,

清朝集历代之大成的各色香炉,

这方寸的幽香与温暖之间,

承载者古人对仙境、对人生、对风雅的向往与寄托。

01

博山炉

汉武帝心中的神仙世界

汉武帝时期张骞出使西域后,海陆丝绸之路横空出世,沉、檀、龙、麝等香材才得以大量进入中原,各种熏香所用的精美器具也应运而生。

博山炉承载着汉武帝对神仙世界的向往。

汉 博山炉

大同市博物馆

汉代盛传,海上有蓬莱、瀛洲、方丈三座仙山,于是汉武帝便下令制作了将三座仙山融为一体的博山炉。

博山炉呈豆型,是由山峦层层交叠,炉盖高而尖,上面镂雕峰峦、云气,象征“神山”的意境,并于炉盖上再刻划人物及异禽珍兽,半球形炉身,下连高足和圈形底座或是圆底,炉下托盘则象征着神山周围的海水。焚香之时,香烟会环绕在香炉盖的周围,形成像山岚的形状,之后再袅袅上升如同仙境的感觉。

西汉 错金博山炉

河北省博物馆

02

魏晋风流,尽在熏香之间

从魏晋时期流行熏衣开始,文人们把用香视为风习,把爱香当作美名。

比如大名鼎鼎的荀彧,就喜欢用浓香熏衣,所坐之处,香气三日不散,以至留下了“荀令香”、“令君香”这些形容男子风流倜傥的典故。

曹丕还在宫中种植西域传进来的迷迭香,邀请曹植、王粲等人观赏,并各自以《迷迭香赋》为题做赋,被传为文士雅玩的佳话。

南北朝 持博山炉侍女画像砖

襄阳博物馆藏

此时熏炉数量剧增,除少量金属熏炉外,陶瓷熏炉数量颇丰。典型的制式有博山炉、球笼式熏炉与三足式熏炉,其中不同形制的熏炉所适用的场合也多有不同,比如常用于熏衣的提篮式熏炉,多用于宗教仪式和祭祀活动的博山炉与三足炉,以及在日常生活中使用的球笼形熏炉。

03

金银熏炉

氤氲出大唐的繁华盛世

开元盛世,文人雅士尤爱争奇斗香。

熏炉的器形设计和制作工艺也有了极大发展,如多足香熏、熏球及长柄手炉,多为金属器或鎏金银器。

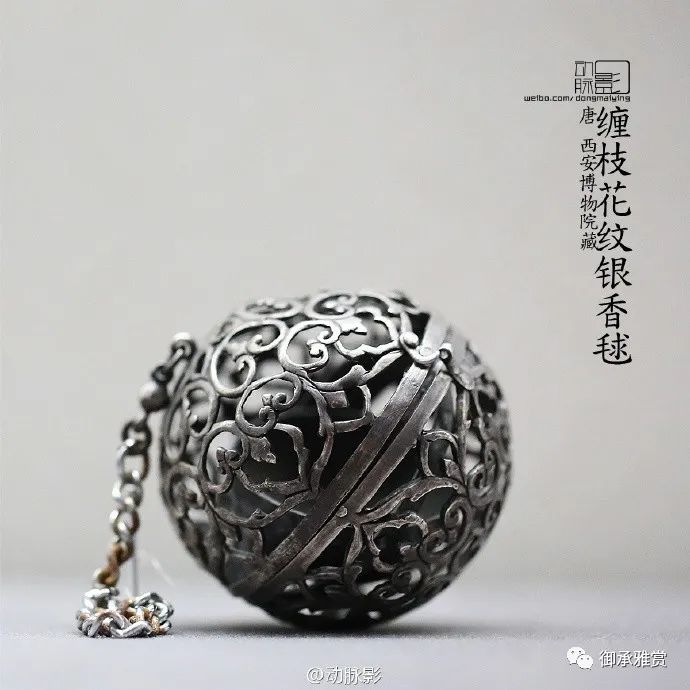

唐 缠枝花纹银香毬

西安博物院藏 陕西咸阳市窑店出土

《应从重真寺随真身供养道具及恩赐金银器物宝函等并新恩赐到金银宝器衣物帐》 记载:

“御赐:香炉一枚, 重三十二两。圆无盖香炉一副,并台盖朵带,共重三百八十两。香宝子一枚。共重四十五两……银白香炉一个,并承铁,共重一百三两,银白盛香合一具,十五两半,以上供奉官杨复恭施……银香炉一,重二十四两。”

由此可见金银器香炉在唐代的盛行。

唐鎏金壶门座鸿雁纹五环银薰炉

法门寺

目前考古挖掘中,出土的唐代金银器中亦多为熏炉。

唐人对金银器的异常偏爱,加之对外贸易往来不断,许多异域风格的金银器得以流入,因而在金银器的制作上,唐的金银器既富贵华丽又有异域元素的融合,很多香炉都搭配了诸多玲珑精巧的装饰,神兽、魔怪一类的辟邪招财之宝尤其多。在法门寺出土的五足银熏炉,其五足的造型在当时唐代是很常见的炉型。

唐 毗那夜迦五足朵带铜香炉

法门寺

04

风雅两宋

瓷炉的淡泊宁静

陈寅恪先生曾说:“华夏民族之文化,历数千年之演进,造极于两宋之世。”

宋人趋向于自然,趋向于俭朴,在生活情趣上追求的是精细、雅致、淡泊。

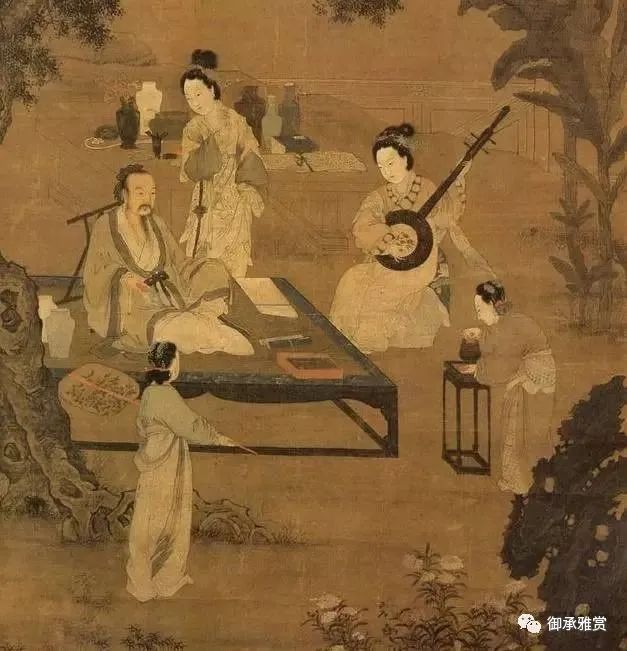

宋徽宗 《听琴图》

在这样的背景下,宋瓷创造了全新的美学境界——既重视釉色之美,又追求釉色质地之精。如宫廷用器过去以金银器为主,宋代宫廷用器金银器减少而改用瓷器。宋代专门建立了官窑为宫廷烧造瓷器,规定皇上赏赐给大臣,尽量不用金银器,而改用瓷器。

南宋 龙泉窑青釉鬲式炉

杭州南宋官窑博物馆藏

瓷香炉以其独特的文化价值,成为当时代表新文化的典型器物,具有很高的艺术欣赏价值,一直为后世所仿制。尤其是仿先秦器物的瓷香炉层出不穷,如鼎式香炉、鬲式香炉、奁式香炉、鱼耳香炉、三足香炉……可谓美不胜收。

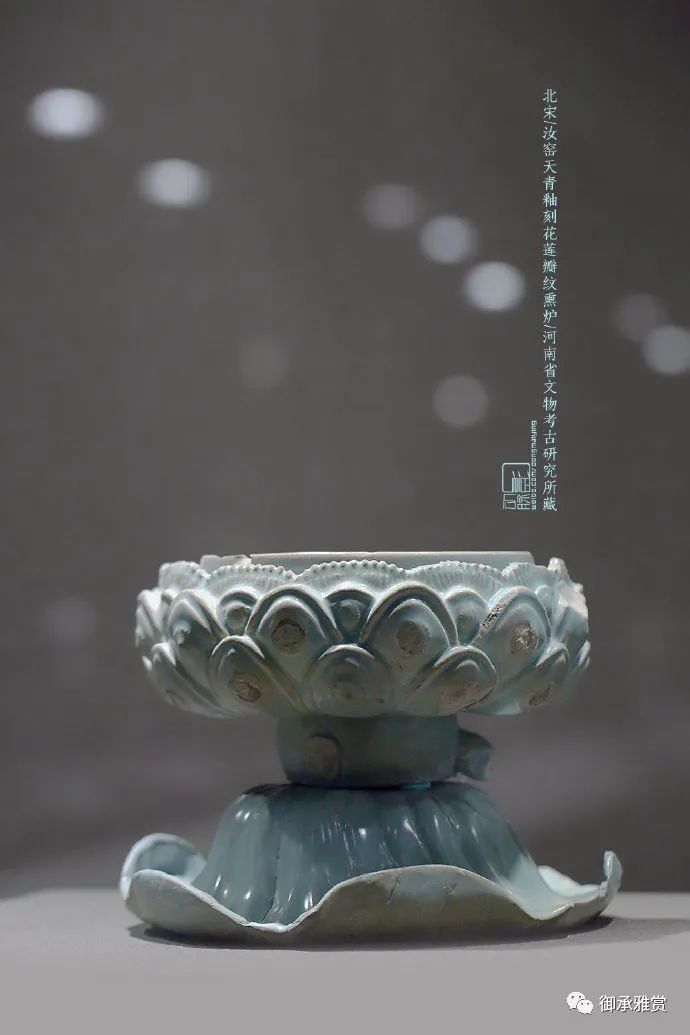

北宋 汝窑天青釉刻花莲瓣纹熏炉(修复) 河南省文物考古研究院藏

放翁《焚香赋》云:"闭阁垂帷,自放于宴寂之境。时则有二趾之几,两耳之鼎。"实则所言焚香。而两耳之鼎,正是宋代流行的一种仿古样式的小香炉。炉中预置特为焚香而精制的香灰,香炭一饼,烧透入炉,轻拨香灰,浅埋香炭--约及其半。香炭上面置隔火,之后,方在隔火上面置香,以求香之发散舒缓,少烟,多气,香味持久,香韵悠长。

南宋 李嵩《听阮图》里的

焚香场景

宋 白瓷镂空薰炉

山西博物院

05

宣德炉

朱瞻基的复古之梦

去年,电视剧《大明风华》热播,剧中的宣德皇帝朱瞻基文韬武略,智勇双全,更是圈了一大票粉丝。

他是大明朝的第五代皇朝,历时只短短的十年。却建立了历史上称誉的“仁宣之治”,成为史学界公认的一代明主。

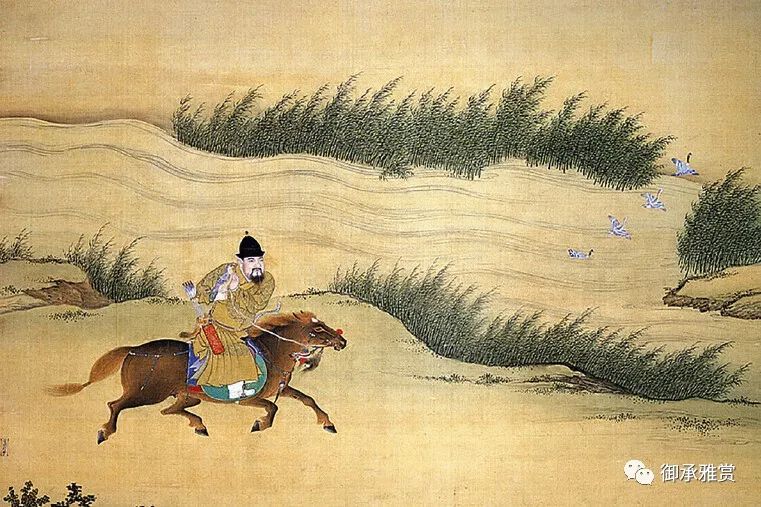

宣宗行乐图

宣德炉,便是由明宣宗朱瞻基参与设计监造的铜香炉,简称“宣炉”。宣德炉它是中国历史上第一次运用风磨铜铸成的铜器。

明 宣德款铜桥耳炉

首都博物馆

宣德三年(1428年),暹罗国使者为贫铜的大明带来了数万斤风磨铜,也就是黄铜。当时云南的铜矿尚未开采,金灿灿的大量黄铜,这让嗜好玩赏香炉的宣德皇帝朱瞻基极为欣喜。他命人将这数万斤风磨铜化为铜水,重新铸造成一万八千多件传统礼器,其中包含了3000件香炉。

为制成完美的铜炉,宣德皇帝责成宫廷御匠吕震和工部侍郎吴邦佐,参照皇府内藏的柴窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑名瓷器的款式,及《宣和博古图录》《考古图》等史籍,设计和监制香炉。简洁的造型、高度抽象的线条、精准的几何关系,这些在宋瓷里被运用得炉火纯青的美学元素,在宣德炉上也能寻见端倪。

重修宣和博物图录

在朱瞻基的亲自参与设计下,宣德炉以其臻于完美的造型与皮色,成为一种垂范后世的铜炉,后世能工巧匠皆以此为模板,以至于“宣德炉”几乎成为铜炉的代名词。

06

康乾盛世

再造香炉巅峰

清代统治者入主中原后,以“孝”治天下,康熙时期祭祀风气盛行,乾隆时期更是空前繁荣。将香炉的制作推向历史高峰。

乾隆《是一是二图》里的香炉

清代的香炉品类繁多,除器形仿古之外,在材质上更是门类众多,瓷质、铜质、玉质、法华彩、景泰蓝或掐丝珐琅等工艺的综合使用,使得香炉的制造又达到了一个历史高峰。

故宫博物院 #菊香晚艳# 清 青玉菊瓣瓶、炉、盒 炉瓶三事,标准的焚香工具。

其中,瓷香炉尤为出彩。

康、雍、乾三朝是清代陶瓷生产的鼎盛时期,由于三朝皇帝均对瓷器生产兴趣浓厚,加之督陶官臧应选、郎廷极(1663—1715年)、年希尧(?—1738年)、唐英(1682—1756年)等对御窑厂苦心戳力地经营,遂使景德镇御窑厂在仿古的基础上,创烧出大量新品种。雍正十三年唐英撰《陶成记事》罗列当时仿古创新的花色品种达57种之多。

瓷香炉精彩纷呈,其造型、工艺、纹饰的复杂程度,均为历代之最。

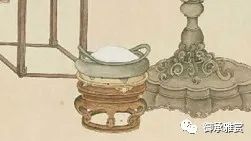

清乾隆仿铜釉三羊开泰熏炉,御承堂博物馆藏

这件清乾隆仿铜釉三羊开泰熏炉,通体施酱釉。器盖呈八 瓣花形,宽平折沿,红色火纹球形盖钮, 盖面饰镂孔八卦 纹, 顺时针方向依次为“乾、坎、兑 、震 、坤、 艮、离、巽”八卦象;器盖之上点金彩 . 松石绿彩。器身为子母口,直腹,平底,下有三卧羊足;直腹壁饰松石绿釉地描金如意纹,腹壁及器底散点金彩斑与松石绿彩斑。卧羊通体施白釉,眼蹄点黑彩,羊角嘴鼻胡点黄彩等。动物造型生动逼真,栩栩如生,显示出清代工艺的登峰造极。

明·陈洪绶《斜倚熏笼图轴》

《小窗幽记》中言,旧炉为熏友,汉武帝、宋徽宗、宣德皇帝、乾隆皇帝,性格迥异的皇帝们,却在爱炉这件事上,达成了一致。

这小小的炉中天地,

寄托着他们对理想世界的向往:

那是汉武帝对仙境的向往,

宋徽宗对美的向往,

宣德对古的向往,

乾隆对繁华盛世的向往!

寒冷冬日,焚暖香一炷,

观青烟袅袅,赏香炉古韵,

不知案头的香炉,

承载着你的哪些向往呢?

是繁忙中的片刻清闲,

抑或岁月里的淡淡清欢。

我是掌眼人!

——御承雅赏古陶瓷知识赚学分栏目

第七期|香炉断代

读完历代香炉的演变,考试的时间到啦。

下面这件手炉是哪个朝代的呢?

请在评论区给出您的答案哦~

故宫博物馆藏

专栏简介:为感谢藏友们一直的支持,《御承雅赏》每周推出一篇古陶瓷鉴别文章,藏友参与即可获得学分,凭学分可兑换御承堂书籍、公益讲座等福利。

参与方式:关注御承雅赏公众号,在评论区留言您的答案即可参与。

学分兑换:关注御承雅赏公众号,回复积分,点击链接即拥有您的学分账户,我们会在您的学分账户中为您添加学分,后续查看学分也是同样步骤。留言被选中即可获得10学分,回答正确可获得100学分,留言点赞数排名前10可增加100学分。1000学分即可兑换蔡老师签名书籍,2000学分即可兑换御承堂公益讲座。

戳下文,再读一篇

100件瓷器讲中国历史|04 又见宋徽宗《瑞鹤图》!文人共治天下 ,成就领先世界千年的宋朝美学!

100件瓷器讲中国历史|03 嘉靖,一个会烧瓷器的好道士!

部分素材来源于网络,涉及版权请联系我们